SDCCのIUCN総会への参加は今回で4回目ですが、初めてワークショップ(WS)という

大きな枠組みで辺野古の問題を訴えることができました。

世界的規模で開発と環境の問題に取組むInternational Institute for Sustainable Development(IISD)とパートナーを組み、

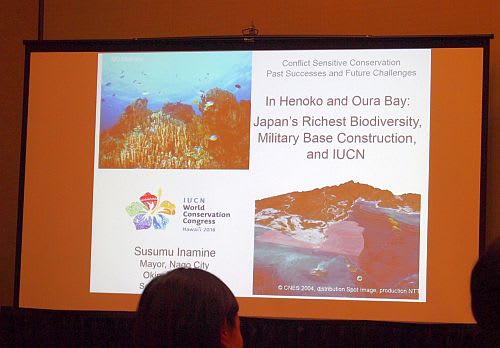

発表者に稲嶺進名護市長を迎えたことは画期的であり、意義あるものでした。

WSではまず、IISDのアニカ・タートン(Anika Turton)さんが、

対立や紛争と環境保全の関係を包括的に理解することの重要性ついて説明しました。

紛争や戦争が環境に与える影響はこれまでも指摘されてきましたが、

アニカさんが強調したのは、環境保全への取り組み自体が利害対立や紛争を

誘導すること、同時に保全の取り組みが平和構築へも繋がるという視点でした。

稲嶺市長は、基地建設が予定されている辺野古・大浦湾の自然環境の豊かさを説明し、

そこに膨大な埋立てを行い軍事基地を建設しても「環境に影響がない」「保全策は十分だ」

とした日本政府の環境アセスの問題を指摘しました。

そして多くの専門家や市長自身も、具体的に問題を提示し意見を述べてきたが、

それが無視される形で基地建設が強行されている状況を訴えました。

そして、稲嶺市長は、同基地建設の環境アセスに関するIUCNの3度の勧告に言及し、

IUCNの環境保全の専門機関としての協力を呼びかけました。

この呼びかけはIUCN自体がステークホルダー(関係者)であることを

認識させるものでした。

その後は参加者がグループに分かれて意見交換を行いました。

「先進国日本のアセスがここまで問題であることは理解し難く、

実態はどうなのか」という問いや、「IUCNの専門家にアセスに

関わってもらうべきだ」という提案が出されたりしました。

稲嶺市長の参加は、IUCNに当事者としての役割を問うものとなり、

このワークショップの意義を深めました。

またワークショップ後に、辺野古の問題についてIISDがファシリテーターとして

関われるとの提案があったことも大きな成果でした。

どのように辺野古新基地建設問題をIUCNに対応させるのか。

今後のSDCCの大きな課題です。